| お客様の『こんな機械が欲しい!』という要望に我が社なりに応えてきた製品達のほんの一部です。 どんな物でもできます! ・・・と言ってみたい気持ちはありますが・・・ 正直、得意不得意はあります。 ただ、専用機はその専用性が高くなればなるほど、どこに相談すれば良いのか分からなくなりますよね。 そんな時は、是非我が社に一声掛けてみて下さいね!! |

| お客様の『こんな機械が欲しい!』という要望に我が社なりに応えてきた製品達のほんの一部です。 どんな物でもできます! ・・・と言ってみたい気持ちはありますが・・・ 正直、得意不得意はあります。 ただ、専用機はその専用性が高くなればなるほど、どこに相談すれば良いのか分からなくなりますよね。 そんな時は、是非我が社に一声掛けてみて下さいね!! |

|

|

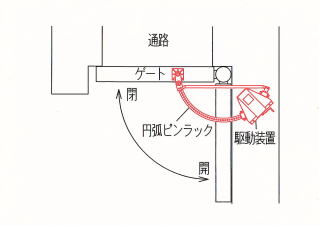

円弧ピンラック式スイングゲート 閉閉装置 駆動ユニット |

||

装置配置図 全国規模のゲートメーカさんが「こんなやり方今まで見た事ない」って言ってたので、珍しいやり方なんやと思います。 ただし、こんなやり方にしたのはコンサル会社さんです。 うちはこんなやり方を具体的な装置にしました。 機構はスイングゲート(開戸)を円弧ラックで開け閉めします。 多分、スイングゲートをバッテリーで動かしたいみたいな事からの苦肉の策やったんやないかなって想像します。 DCモーターは出力の大きな物がないですからね。 だいぶ寝れませんでした。 設計に時間がかかったのはもちろんですが、それよりも小心者なので「今まで見た事ない」って言われるとね・・・上手くいかなかったらどうしようって考えて・・・不安で・・・ ま、でも何か割と普通にうまくいったんでホットしました。 「成功は99%の失敗に支えられた1%だ」 零細企業は、そういう訳にはいかないんですよ、本田宗一郎さん。 |

||||

|

||||

|

||||

|

|

縦型ドラム式生姜洗浄機 | ||

| 生姜を洗う機械です。 多分他の物も洗えると思いますが、やった事ないので、今は生姜洗浄機です。 縦型洗濯機をイメージしていただくと分かりやすいです。 ドラムへ生姜を投入して、スイッチONで底板が回転します。 上に渡したパイプから水を流しながら洗います。 正転、逆転、回転数の設定ができます。 この機械は作業者によるスイッチ操作ですが、PLC制御する事でプログラムで自動で動かす事も可能です。 例えば 正転2分→逆転3分→正転1分のように複数の動きを組合わせたり、回転数を自動で変えたりする事も可能です。 また、洗浄ラインに組込む場合は排出口をエアーシリンダー等を使って自動開閉させる事もできます。 どんな感じで洗えてるのか文章で説明するのが難しいので頑張って試運転の時の動画を貼ってみました。 前半は正転でじょじょに量を増やしながら回してます。 最後の方でおっちゃん2人でうんちくっぽい事を言いながらちょっとだけ逆転させてます。 排出口を開けると遠心力で勢いよく排出されて終わりです。 |

||||

|

||||

|

||||

|

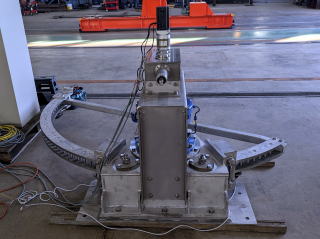

ピンラック式横引きゲート閉閉装置 駆動ユニット |

|||

装置配置図 ゲート開閉装置で最近増えてきたTYPEです。 ゲート側にピンラックを取付て、堤防側に取付けた駆動装置でゲートを開閉します。 動きとしては開閉だけです。 ゲートを固定する必要がある場合は別途で固定装置を取付ます。 今回当社が担当させていただいたのは上図の赤い機械部分です。 制御はやってません。 駆動装置にはモーター、手動ハンドル操作部、ブレーキ、クラッチ、ピニオンが全て一体化されてます。 って事で本装置は ラックと駆動装置さえ取付ていただければ、色々考えなくても、イイですよ で押したらどうかなと思ってます。・・・勝手に思ってるだけですけど・・・ |

||||

|

||||

|

||||

|

|

バッテリー駆動式転倒ゲート | ||

| バッテリーで開閉する転倒ゲートです。 純径間0.85m×0.85mです。 本装置は山間地域の棚田の農業用水の頭首工ゲートとして製作しました。 頭首工とは、農業用水を河川から取水するため、河川を堰き止めて水位を上昇させ、水路へ流し込む施設のことで、用水路の頭の部分にあたる所です。 山間地域で、さらにその一番上流なので、なかなかの山奥のため、商用電源を通す事が難しい事からバッテリー式としました。 据付も重機が入れないため、人力で行えるよう構造を工夫しました。 元々は木の板を堰板にしてU字の溝に落としこんで水量を調整していたので、本装置の取付はそのU字溝に嵌める構造とし、現場での工事をできるだけ簡単に行えるようにしました。 今回、弊社が担当したのは、バッテリー電源で開け閉めさせるところまででしたが、本装置を使ってバッテリー充電に太陽光発電を組み合わせる事で、電源の引けない所でも電動でゲートの開閉を行う事が可能となります。 今までは急な増水時に人力での堰板の抜き取り作業は危険で、放置せざるをえなかったのですが、川に入る事なくゲートを操作する事ができます。 もちろん、商用電源が使える場合は駆動装置を商用電源仕様にする事で対応可能です。 また常時は商用電源駆動、停電時のバックアップとしてバッテリー駆動とする事も可能です。 お願いとしましては、弊社は超零細企業なので据付時には誰か手伝ってくれると嬉しいです。 |

||||

|

|

|||

|

坂本式土佐式パワーシャー(復刻版) | |||

| パワーシャー復刻版第2弾です。 平たく言うとただの形式違いです。 2個前のパワーシャーは当社では堺式と呼ばれてた物です。 で、今回が土佐式。 うちは高知の会社なので、こっちの方を標準型って呼んでたようです。 違いは土佐式が押切で、堺式の方はハサミです。 支点の位置が切る物の向こう側にある(土佐式)か、手前側にある(堺式)のかの違いです。 坂本式は同じなので仕組みは同じです。 油圧の力で鉄板を切断します。 能力も同じ4.5mm厚までの鉄板を切断できます。 ただねえ・・・ 昔はそれぞれの鍛冶屋さんに合わせて微妙に違えてたみたいで・・・ 大きく分けると土佐式、堺式なんですが・・・ バリエーションはどれだけ有ったのか不明です。 これが職人さんが造った機械の良い点でもあり、逆に復刻させる時に図面化できない一番の問題点でもあります。 何が正解なのか不明。 って事で、もし昔、うちで造ったやつを使っておられる方で代替えって場合は、 現物を見せて頂ければ、できるだけバリエーション対応します。 |

||||

|

||||

|

|

本枯節表面削機および集塵装置 | ||

| 長年伝統製法を守りながら土佐節の製造をされてきたお客様が抱えておられた課題をクリアーするために高知県産業振興センター様に相談され、それに適した設備の製造が可能ではないかと打診を受けた事がきっかけで開発しました。 課題は本枯鰹節の表面を削る作業工程で発生する粉塵を減らしたい。 また、作業時以外は片付けておきたいので可搬式とし、できるだけコンパクトな物にしてほしいという内容でした。 当社は集塵機の専門メーカーではありませんが、空気搬送の機械を製作した経験があったため、そのノウハウを生かして製作しました。 集塵方法はターボファンを使ったサイクロン式とし、鰹節削り機、集塵フードも新たに製作し、直線的な配置にする事で集塵ダクトの曲がり部を減らし集塵効率をできるだけ上げるようにしました。 集塵部分も可搬式とするため、サイクロンは小型でも粉塵の分離が良く高効率な物になるように工夫してます。 サイクロンの分離効率を上げフィルターレスとし粉塵を下部の集塵ボックスに全て回収する事で、フィルターの掃除の必要もなく、粉塵の回収、清掃の手間も少なくなったと思います。 ぶっちゃけちゃうと、 吸引用ファンの仕様や選定はファンメーカーさんにめっちゃ聞きまくって設計しました。 って事で、集塵部分については重要な所を自分が決めてないので間違ってない自信があります。 |

||||

| |

||||

|

坂本式パワーシャー(復刻版) | |||

| 当社は元々は、包丁や山林用刃物を作るための鍛造機械メーカーです。 しかし、そういった刃物を作る鍛冶屋さん自体が少なくなり、それにともない鍛造機械の発注も少なくなりました。 さらに、こういった機械を作れる職人さんも定年で、居なくなりました。 しかも厄介な事に、こういった機械は職人さんの頭の中に長年蓄積したノウハウが詰まってて図面化できていない所が多かったりします。 で、特定の職人じゃないと造れない・・・ 昔はそれで良かったんでしょう、製品がある程度流れていれば、職人から次の職人への技術伝承は自然とできていきますから。 でも、数年に1台程度しか出ない状態ではそれはできません。 って事で、今回パワーシャーを完全図面化する事で復刻してみました。 油圧の力で、鉄材を切断する機械です。 4.5mmの厚さまで切断できます。 今回これができたのは大阪堺の刃物メーカーさんのおかげです。 残っている昔の少ない図面と、退職した職人からのアドバイスを元に”造れる図面”にしていく作業は思った以上に時間を要しました。 その間半年以上、できるかできないかも分からない機械を待っていただいきました。 本当にありがとうございました。 |

||||

|

||||

|

水門用手動バルブアクチュエーター ベベルギア&ねじジャッキ式 |

|||

| 「メーカー品も有ります」シリーズです。 ただ、メーカー品は結構なお値段がします。 しかも納期もなかなかかかります。 メーカーに納期聞いたら3.5か月って回答でした。、 工期に全然間に合わなかったので作るしかなかったんですけど・・・ 構造はいたって単純です。 真ん中の従動側ベベルギアにメスねじ切っておいて、そこにゲートを上下させるスピンドルをねじ込みます。 駆動側のベベルギアをハンドルで回すとゲートが上下します。 今回は外側ケースをステンレスで作ったので錆にも強いです。 メーカー品ほど見た目は素敵じゃないかもしれませんが、性能的には変わらないです。多分・・・ って事で、見た目を気にしない方にはお勧めな一品です。 注)個人的には見た目も結構カッコイイじゃんって思ってます。 |

||||

|

||||

|

電動ガス圧ハイブリッド式 陸閘・横引きゲート自動開閉装置 高知県高知市横浜 灘漁港 |

|||

| ガス圧式のメリットを生かし、デメリットを消すって事で、開発を続けてきました。 県のものづくり補助金を使わせていただいて、随分前に試作機は完成してたんですが、陸閘自動化工事が少なかったせいもあり、しばらくほったらかしになってたんですが、やっと実働機にこぎつける事ができました。 高知土木事務所様に高知市横浜の灘漁港のメインゲートに採用していただきました。 実績のない装置を採用していただいた事に今回も感謝しております。 当社的には今のところ一押しの横引ゲート自動開閉装置です。 常時は商用電源にて開閉します。 停電時は自動でガス圧に切替わって動作します。 停電の感知は機械側で自動で行い動作方法(電動orガス圧)を自動選択しますので、操作は開閉ボタンをワンプッシュするだけです。 閉鎖動作は ロック解除→ゲート閉鎖→ゲート下降→ゲート締付固定を全て自動で行います。 開放動作は ゲート締付解除→ゲート上昇→ゲート開放→ロックを全て自動で行います。 常時は電動ですので、開閉回数に制限はありません。 また、ガス圧は停電時のみの使用となるため、ボンベ交換のサイクルは圧倒的に伸びます。 ガス圧時の使用気体は窒素ですので、長期間使用しなくてもガソリンや軽油のように変質する事もありません。 停電時の制御用電源はバッテリーですが、一般的な自動車用バッテリーですので、安価です。 機構、動作、特徴等の詳しい事は横引きゲート開閉装置を参照して下さい。 もっと知りたいという神様のような方は弊社担当までお気軽にお問合せ下さい。 |

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

サトウキビ搾汁機ver2 |

|||

| 高知県香南市の野市製糖組合様からのご依頼で製作しました。 下に掲載してある、黒潮町様向けのver1と性能、能力はほぼ同じです。 モーター 200V 7.5Kw 搾汁スピード10m/min 搾汁率 65〜75%(条件による) 能力800Kg/h(条件による) 違ってる点はローラー材質をダクタイル鋳鉄にしたのと、ローラー配列を変えています。 鋳鉄製ローラーはほっておくと錆るので、使用後手入れが必要になりますが、表面がすべりにくいのでサトウキビが詰まりにくいという長所があります。 ローラー配列は、今まで使っていた古い搾汁機と投入位置や搾りカス排出位置があまり違わないようにするために変更しました。 前後の工程とのつながりも含めて、今までの慣れたやり方とできるだけ同じ感じで作業できるようにという考えで変更してます。 こういう機械は正直あまり出ません。 ので、同じサトウキビ搾汁機と言ってもスタンダードがあるわけではありません。 ver1も2もお客様のご要望を聞いて製作してます。 って事で、ご相談いただければ結構色々できます。 できない事も色々ありますが・・・ |

||||

|

||||

|

|

ステンレス製電動開閉門扉 | ||

| 最近の開発WORKSは開けたり閉めたりばっかりやねえ・・・ って声が聞こえてきそうですが・・・ 某電力会社の変電所正門を作り変えさせてもらいました。 鉄製の手動門扉からのやり替えです。 開口幅5m、高さ2.3mです。 門扉本体はステンレスのヘアライン仕上げです。 門柱等もできるだけステンレス製としました。 開閉方法は電動チェーン牽引式です。 スライド門扉を電動化する場合ラック式が多く見かけられますが、ギア式だとグリス切れすると一気に摩耗してしまいます。 しかも使用環境は雨ざらしやし、使う人も機械に詳しいとは限りませんので、「定期的にグリス塗って下さい」とも言いにくい。 しかもラックは結構なお値段がするので、簡単に「取り換えですねえ〜」ってのも言いにくい。 って事でチェーン牽引式にしました。 チェーンならグリス切れにも強いし、取り換えたとしても安いですからね。 開閉操作は通常はリモコン式です。制御盤内の押しボタンでも操作できます。 停電時等は簡単操作で手動に切替可能です。 下の2枚の写真が開閉装置と制御盤です。 今回は門扉全部の取り換えでしたが、今ある門に装置を追加する事によって電動化する事も可能です。 門扉専門メーカーさんよりお安くできるかもしれませんよ〜 |

||||

|

|

|||

|

スイングゲート電動締付け固定装置 | |||

|

||||

| スイングゲートを電動で締付け固定する装置です。 新開発の装置と見せかけて・・・ 実は・・・ 横引きゲート自動開閉装置の締付け装置(開閉装置詳細参照)を電動化しただけです・・・ ギアードモーター付けただけです。 ほぼ開発してません。 って事で締付けの機構的には御畳瀬のゲートと同じです。 堤防側の切欠き部分にアームを引掛けてゲートを引込みます。(写真左下) 駆動部は一体にして電動化しました。(写真右下) 新しい事といえばここだけです。 ギアードモーター付けただけですけど・・・ 高知県室戸市、佐喜浜漁港のスイングゲートに採用していただきました。 締付け装置については調子に乗って特許申請中です。 |

||||

|

|

|||

|

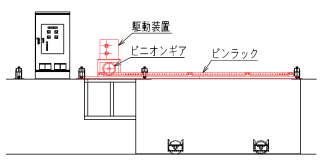

お漬物空気搬送装置 | |||

説明図 最近「ゲート自動開閉装置ばかりだねえ〜」とお嘆きだった開発WORKSファンの皆様が居るか居ないか不明ですが・・・おまたせしました!! 久しぶりの別カテゴリー機械です。 空気の力で、お漬物の材料をこっちの入れ物からあっちの入れ物に移す機械です。 やりたい事は説明図の様な事です。 まず写真左下のレシーバータンクをあっちの入れ物の上にセットします。 写真左上の吸引ユニットをONすると空気が吸い出されてレシーバータンク内は負圧になります。 すると排出口の蓋は吸い付けられて閉まります。 この状態でこっちの入れ物に入っているお漬物をホースでレシーバータンクに吸い込みます。 満タンになるとセンサーが感知して吸引ユニットは自動でOFFします。 するとレシーバータンク内の負圧が解けて、品物の重さで排出口が勝手に開いて、お漬物があっちの入れ物の中に落ちていきます。 『こっちの入れ物からあっちの入れ物に移動完了!』という機械です。 食品用機械でしかも扱う品が塩水たっぷりなので、レシーバータンクはオールステンレス製です。 品物は触れませんが吸引ユニット側もたいがいステンレス製にしてみました。 |

||||

|

||||

|

圧縮ガス圧式陸閘・横引きゲート自動開閉装置 高知県須崎市野見漁港 | |||

|

||||

| 須崎市農林水産課様に採用して頂きました。 まだまだ、実績の少ない機械を採用していただき、ありがとうございました。 今回、装置を取付けていただいたのは新設の陸閘です。 陸閘の大きさは純径間11m×有効高2.25m 扉体重量4.8tです。 この装置は、外部電源等を必要としません。 また全ての機器を扉体内に納めていますので、今回のような新設の場合だと、工場内で組立、動作確認まで完了できます。 現場では、扉体をレールの上に乗せれば、作業終了〜! ・・・っとまでは流石にいきませんが・・・ 現場工事期間を短縮する事ができます。 装置の内容は御畳瀬とほぼ同じですが、扉体の固定方法が締付けの代わりに、フック式のロックになってます。(写真右下) Special Thanks 高知土木事務所様 御畳瀬の皆様 本装置の開発に多大なるご協力を頂きありがとうございます。 |

||||

|

||||

|

|

|||

|

圧縮ガス圧式陸閘・横引きゲート自動開閉装置 高知県高知市御畳瀬漁港 |

|||

|

||||

| 実働機1号,2号です。 高知土木事務所様に高知市、御畳瀬漁港に設置していただきました。 何の実績もない田舎の鉄工所の機械を採用していただいた事にたいへん感謝しています。 また、この機械の開発にあたり、色々な支援を頂いた皆様、本当にありがとうございます。 そして、各種アドバイス、現場施工、書類作成、宣伝 etc etc・・・多大なご協力を頂いている鉄建ブリッジ様、本当にありがとうございます。 色々な方々の力で、このゲートは動いてるのだと思います。 皆様に感謝です。 機械についての説明は、重複しますので下記(実験試作機)をご参照下さい。 _(._.)_ |

||||

|

||||

|

||||

|

圧縮ガス圧式陸閘・横引きゲート自動開閉装置 実験試作機 |

|||

|

||||

| 東日本大震災の時、大津波によって堤防の陸閘や水門の閉鎖作業に係る多くの人命が失われました。 その様な悲劇が再び起こらないようにとの思いで開発中のゲート開閉装置です。 手動式では閉鎖作業に時間がかかりますし、人が最後まで付っきりで操作しなくてはいけません。電動の場合も、動作途中での停電等を考えるとやはり人が付いていないといけませんし、停電時には発電機を動かす必要があります。また発電機は可燃性燃料を使う為、火災等の二次災害のおそれもあります。 この開閉装置は 高圧縮ガスでエアーモーターを駆動させることを動力源として、重量のあるゲートを移動させるものです。 また少ない電力ですむ制御用電源には太陽光発、蓄電装置を使うことによって、商用電源は一切使用しません。 よって、閉鎖ボタンを押してその場を離れても停電等に関係なく、最後まで自動で動作を完了します。(人や物の挟まれ防止機能を付けることもできます) 動力源の圧縮ガスには窒素を利用していますので、火災の心配もありません。 また、独立電源で常時通電状態にあるので、携帯電話や無線での遠隔操作、揺れを感知しての自動閉鎖等、対称となるゲートの現場環境に合わせた操作方法を選択できます。 写真上:実験用装置を実際の水門に取り付けて、開閉の基本機能を確認 写真下:モデルゲート 電動手動との併用、遠隔操作、振動センサーによる自動閉鎖、 障害物や人を感知しての一時停止再起動等、各種機能検証用 |

||||

|

||||

|

|

吸出し式開放型風洞実験装置 | ||

| 高知工科大学様のご依頼で製作しました。 基本設計は工科大の筒井教授がやられました。 軸流ファン及びファンの制御は他社様です。 って事で我が社はダクト部分と測定室を担当させていただきました。 左上の写真が吸込み側です。ディフューザー→整流網→縮流胴です。 右上の写真の白くてファンシーな部屋が測定室になってます。 左中の写真が測定室内部です。空気は矢印のように流れます。最大風速では人が立ってられるのがやっとです。 その空気の流れを起こすファンが右中の写真です。 左下の写真が吸出し側になります。ディフューザー→角丸変換ダクト→ファン→排出ダクトです。 何故、全体写真がなくて細切れの部分写真なのかといいますと、風洞が設置した部屋満タンだからです。右下の写真で見て頂くと分かると思いますが、高さは天井一杯ですし、長さも部屋の壁との隙間が1m位しかないです。 この部屋は2階です。入り口扉は1.6×2mしかありません。窓からの搬入も不可能、重機ももちろん使えません。 その困難に立ち向かった専務が考えたのがボトルシップ工法! でっかい物を部屋に入れたい、そんな人達を笑顔にしたい! I have a Dream! ・・・”夢の扉”から出演依頼こないかなあ〜 こないよなあ〜 |

||||

|

|

|||

|

|

|||

|

サトウキビ搾汁機ver1 | |||

| 高知県黒潮町様からのご依頼で製作しました。 4本ローラーでの3連搾り構造にしてみました。(写真左下参照) ローラーはお客様要望でステンレス製です。 その他の搾汁液が触れる部分もステンレス製として衛生面には特に気を使ってみました。(もちろんこれもお客様要望です) 従来比で搾汁率が2割増し、搾汁時間4割減になったそうです。(お客様談) ・・・もちろん「よいしょ」分が何割か入ってると思いますけど。 実は私・・・サトウキビの現物を見たのは、小学生の頃にお祭りの屋台で売ってたのを見たのが最後だったりします。かれこれウン十年・・・・ で、当然農作物ですから収穫時期は決まってるわけでして、この機械の依頼を受けた時点では、一番知りたい加工物がどんな物なのかまったく分からないという恐るべき状態でした。 って事でまずはサトウキビがどんな物なのかを、長老様からお聞きし、昔の機械を見て調べて・・・ 多分こんな感じかなあ〜、これじゃあイマイチなんかなあ〜、こんな感じの方が良い気がするけどなあ〜 てな感じで色々悩みながら製作しました。 機構的にはそんなに複雑な機械では無いんですが、分からないっていう不安が一杯だったんで、最終的にお客様によろこんでもらえる機械になって超〜嬉しかったです。 |

||||

|

|

|||

|

サトウキビ搾汁液貯蔵タンク | |||

| サトウキビを搾ったばかりの黍汁を貯蔵する為のステンレス製タンクです。 容量1機500リットルのタンクが3連で全部で1500リットル貯蔵可能です。 それぞれのタンクにレベルゲージ&満了センサーを備えています。 3つのタンクはサトウキビの生産者さんごとに分けているようです。 つまり、しっかりとした産地管理がなされてるって事です。 すばらしいです。 本製品はタンクの洗浄や搾汁液の確認がしやすいように、歩廊とタラップを着けてみました。 タンクへの搾汁液の供給は食品用ポンプで行います。 タンクの選択は完全手動!、入れたいタンクに自分でホースを繋ぎます。 搾汁液が満タンになったらブザーでお知らせ、供給ポンプは自動停止します。(自動なのはこれくらい) 搾汁液の抜き出しも完全手動!抜き出したいタンクのバルブを自分で開けます。 この程度の事、もうちょっとボタン操作でできなかたの? って思われる方も多数だと思いますが、これはお客様要望なのです。 そして私もそれがベストだと思ってます。 必要以上のON、OFF&セレクトボタンの羅列は、逆に分かり辛くて使いにくくなるし、それに伴うセンサー&制御回路の増設は裏を返せば故障要因を増やす事になります。 SIMPLE IS BEST!(和訳;簡単な方が絶対に凄いんだぜ!) |

||||

|

||||

|

サトウキビ搾りカス細断機(実は・・・) | |||

| サトウキビの搾りカスを細断するための機械です。 真紅に塗装された美しいマシーンは山本製作所さんのシリンダーカッターです。 おもに藁束なんかを切断する為の農業用機械です。 で、それを載せる架台を造って、駆動用モーターを取り付けて、車輪を着けたら・・・ なんと言う事でしょう〜 楽々移動式サトウキビ搾りカス細断機が出来上がったではありませんか! イヤ別に、いんちきじゃありませんよ。 良い物があれば積極的に使っていくってのも大事だと思います。 ま、だからと言ってそれをわざわざ自社のHPの開発製品のページに載せなくてもいいんじゃない?って意見もあるにはありますが・・・ しか〜し、そこはあえての Special thanks 山本製作所様 (リンクはしてませんけど・・・) |

||||

|

高さ調整式傾斜コンベアー | |||

| 傾斜コンベアです。 下から上に斜めに搬送物を運びます。 このコンベアは搬送物がバラ物なので、ベルトには高さ50mmの横桟を取付てます。 排出高さはベベルギア+台形ネジで調整できるようにしてみました。 軽四トラックから2tダンプまであなたのお気に入りの車の荷台高さにピッタリ調整可能な素敵な機能です。 さら〜に自在車を取り付ける事によって移動もラクラク! 深夜のTVショッピングで売れそうなキャッチフレーズ満載なんですが、多分売れまない様な気がします・・・。 って事なので、欲しい方は直接当社にお電話下さい。 ただしフリーダイヤルはありませんので、電話代は驚きのお客様負担でお願いします。 1個買ったからといってもう一台無料でつけるサービスも残念ながら今の所当社では行っておりません。 |

||||

|

||||

|

ステンレス製コンベアー | |||

| 袋詰めされた食品を運ぶ為のベルトコンベアーです。 これは食品用なので、錆びないようにステンレス&樹脂製です。 駆動にはお客様要望でモータープーリーを採用、ベルトには滑り止めの横桟をとりつけてあります。 ベルトコンベアーももちろん大手メーカーさんがあります。 ただ、工場レイアウトや搬送量等の関係で、機長や機幅、傾斜角度、搬送速度などなかなかピッタリとはいかない事がよくあります。 コンベアーは設備と設備を繋ぐ道路のような物です。 設備レイアウトに合わせたピッタリサイズのコンベアーは製造ラインの効率化や、工場敷地の有効利用に貢献します。 って事で田舎の鉄工所ごときが造ってみたりします。 オーダーメイドだからお高いんじゃないの? って思われるかもしれませんが、実はそうでもないんですねえ〜。 |

||||

|

||||

|

|

ロータリーバルブ | ||

| 上に入口、下に出口のついた円筒のケーシングの中を羽根のついたローターが回る事で粉体を入口から出口へ移動させるバルブです。 ローターを回転させれば粉が出てきます。 ローターを止めれば粉は出てきません。 また、ローターの回転速度を変える事で出る量を調節する事ができます。 なかなか便利なバルブです。 しか〜し 残念な事に、うちが開発したわけではありません。 昔からあるバルブです。 ロータリーバルブを造ってる大手メーカーさんも有ります。 ただし、排出量や形状をお客様要望による仕様にすると、大手メーカーさんの品物だと価格や、納期の面で・・・ てな事で造ったりします。 仕様にもよりますが、メーカー品より安くて早くできる場合が多かったりします。 もちろんメーカー品の方が素敵だと思いますけど・・・ そんなに素敵じゃなくても良いって方は我が社に声をかけてみてください。 |

||||

|

||||

|

汚泥凝縮用ステンレス製シクナー | |||

| これは開発というよりは作り変え&取替えです。 数十年の間頑張って汚泥を掻き混ぜ続けた鉄製シクナーだったようですが・・・ さすがにもう錆びでボロボロ・・・、このままでは何時崩れ落ちてもおかしくない状態でした。 って事でステンレスにて製作&取替えする事になりました。 使える部品はできるだけ使う事にして、点検歩廊(写真には写ってません)等の直接水に触れない部分は鉄+亜鉛メッキでできるだけコストを押さえながら、長寿命な製品を目指しました。 |

||||

|

|

|||

|

ピコ水力発電装置 | |||

| 土佐技術交流プラザのメンバーの方達と共に開発に取り組んでいます。 これは試作1号機です。 渦回流式の発電タービンです。 発電機は自動車用のオルタネーターを使ってます。 タービン羽根の形状は効率等の難しい部分が多いので高知工科大の先生に設計して頂きました。 小水力発電は、落差(水圧)や水量の条件が設置場所によってまちまちなので、羽根の形状やタービンの厚さをその時々で適正にしないといけません。 小水力の場合この辺が難しいです。 そして、小水力といえども、そこそこ実用的な物を造ろうとすると、落差や水量は思いの他必要だったりします。 水力発電の発電量の一般的な公式は 発電電力(KW)=9.8×流量(m^3/s)×落差(m)×効率(約0.7) なんですが・・・ なかなかそうは簡単には行きません・・・ タービンや発電機等をもっと高効率な物にして、水路での損失も小さくして、効率を0.7(70%ですからね・・・)にすればもちろん公式通りになるんですけど・・・。 そうした場合、発電コストの面でどうなっちゃうのかとか・・・ まだまだ解決していかないといけない事が多そうです。 ちなみにこの発電機は現在香美市某所で元気に回ってます。 |

||||

|

|

|||

|

||||

|

電気自動車用パワートレイン乗せ換え | |||

| 電気自動車の研究用に依頼をうけて軽四自動車にモーターを乗せてみました。 これは2号機です。 一番簡単な方法はマニュアルミッション以降の駆動系をそのままいかして、単純にエンジンとモーターを入れ換えてしまう方法です。 1号機はこの方法でやりました。 多分某TV番組のソーラーカーもこの方法だと思います。 ただこの方法だと不必要になるミッション部分が残ってしまいます。 この2号機はデフケースを製作してデフ&ファイナルを移植、ミッション部を無くしてあります。 モーターからの駆動はファイナルピニオンのシャフトを加工して、プーリーを取付けて、コグベルトで伝達してます。 ベルト駆動にしたのはお客様要望です。 私は車いじりが趣味(内燃機関の方ですけど)なんで、ここまではそれなりに得意分野だったりします。 モーターの先に着いてるのは回生用の装置です。 ここから先は私は簡単な理屈くらいしか知らないので、お客様の指示通りに並べただけです。 ただし、並べる(繋げる)だけがなかなか大変でしたけど・・・ 最後に、ユニットを車のメンバーに位置決めして取り付けて完成! 当社で担当させていただいたのはここまでです。 電気的な事や制御等のアカデミックな事はお客様がやられました。 |

||||

|

||||

|

|

農業水路用小型水門 | ||

| スピンドル&ベベルギア駆動の小型水門です。 一般的な小型水門は機構的に簡単なので、スピンドルに直接ハンドルを付けるタイプがほとんどです。 ただ、それだとハンドルを回す時スピンドルが邪魔で回しにくいです。 雨が降ってる時や急な増水時にはイライラします。 って事でベベルギアを組み合わせてゲート横からクルクルできるようにしてみました。 操作力も軽いし回しやすいので、お年寄りにも優しい水門です。 ゲート、フレーム、スピンドル等の直接水に触れる部分はステンレス製ですので、錆びの心配もありません。 |

||||

|

1/20自動車模型用エッフェル型風洞 | |||

| 大学の時使っていた流体力学の教科書とネットで調べまくって得た知識。 分かる限りの知識と、予算が許す限りの部材をつぎ込んで造りました。 ファンはシロッコ式を採用、インバーターによる回転制御で最大風速30mくらい 整流胴には3枚の金網と、アルミハニカムが入ってます。 縮流胴はネット知識で得た9:1の縮流比と縮流曲線を採用。 |

||||

|

|

|||

|

|

油圧式50t成型プレス | ||

| 投入ボタンで、型が後ろに移動します。 資材を投入後、原点ボタンを押すと型はプレス位置に戻ります。 開始ボタンで、圧縮、成型、排出を半分自動で行います。 何故、全自動じゃないのかは企業秘密(お客様のニーズによる)なので言えません。もちろん 全自動化も可能です。 |

||||

|

ステンレス製選別用トロメル | |||

| 前方の投入口より製品を投入します。 回転胴は等間隔に配置された丸棒で造られていて後方に傾斜させて取り付けられています。 投入された製品は後方に移動しながら、丸棒の間隔より小さい物(規格外品)は下のホッパーに落ちます。 丸棒の間隔より大きい物(規格適合品)は後方の取り出し口から出てきます。 これは食品用ですのでステンレス製です。 機械を見てると回転胴の中に入ってハツカネズミのように回されてみたい衝動にかられますが・・・ 多分たいへん危険ですので、辞めておいた方が良い気がします・・・ |

||||

|

||||

|

|

神社用ステンレスのぼりポール | ||

| 昔は夏祭りや行事のたびに、地区の人が集まって木の柱を立てていました。 しかし、田舎では高齢化、過疎化がすすみ重い木の柱を立てるのは大変です。 そこで、柱は1年中立てておいて行事の時にのぼりだけを上げる所が増えてきました。 立てっ放しにしておくので、耐候性に優れたステンレス製です。 写真を見て鳥居も作ってるのかと思った方がいるかもしれませんが、 残念ながら鳥居は作ってません。 |

||||

|

業務用焼き鳥焼き器 | |||

| お祭りや、イベントの時使う業務用の炭火用焼き鳥焼き器です。 火力調整は前方の空気口の開閉量で調整します。 業務用ですのでごっついです。 個人的なキャンプやバーベキューには重量、価格的にお勧めできません。 そういうお客様にはコールマンの2バーナーが良いと思います。 |

||||

|

ステンレス製冷却槽 | |||

| 槽内の水をシャワー循環させながら製品を冷やします。 槽内にはネット式のチェーンコンベアが通っていて製品はそれに乗って運ばれます。 冷却時間はチェーンコンベアの速度を変える事によって調整します。 ステンレス製品は最終仕上げが塗装ではなく酸洗いの場合が多いんです。 酸洗いっていうのは、ちょっときつめの酸性の液体をかけて洗うのですが・・・ これが皮膚につくと、ピリピリします。 そのままほっとくと、皮膚が黄色くなります。 マスクをしないで近くに居ると、ムセます。 結構過酷です・・・ |

||||

|

||||

|

自動車ハンドル用塗装乾燥機 | |||

| 4面から出た24本の回転するシャフトに塗装したハンドルを引っ掛けて乾燥させる機械です。 回転させながら乾燥させる事によって、乾燥ムラを無くす事ができます。 また、ハンドルを掛ける4面はボタン操作でワンタッチで90度づつ回転します。 これにより、作業者は移動する事なくハンドルをセットする事ができます。 24本のシャフトを同一方向に回転させる為綾取りのようにチェーンがかかっています。 このチェーンの掛け方を考えるだけに、丸一日かかった専務は給料泥棒だと思います。 |

||||

|

帯屋町パラソーレ | |||

| 帯屋町アーケードの途切れた部分、中央公園の北側にある開閉式のでっかい傘です。 当社が担当したのは上半分の傘の開閉装置の部分です。(テント、イルミネーションは除く) 雨が降ると自動で開きます。 雨が止むと自動で閉まります。 風速15mを越えると自動で閉まります。 普段は8時から20時の間の偶数時間に時報として開閉パフォーマンスを行います。 また、夏場やイベント時には開きっぱなしにして日傘としても利用されてるようです。 普段は一般の人には目に触れない工場用の機械ばかり造ってる当社ですので、これが出来た時はなんだかこっぱずかしかったです。 完成セレモニーの時震度4の地震がきていきなり耐震試験されました。 建築デザイナー、土木屋さん、板金屋さん、テント屋さん、電気屋さん等色んな物造りのプロの方と一緒に一つの物を造る楽しさを知った仕事でした。 そして大変勉強になりました。 |

||||

|

|

|||

|

|

街路灯 | ||

| 街路灯です。 えびす昭和横丁でおなじみの土佐山田町商店街筋に沿って設置してあります。 暗くなると点いて、明るくなると消える自動点灯式です。 |

||||